散论“石之美者,玉也”!

《2016年古玩鉴赏高级论坛》征文

内容提要:本文从玉属石石非玉;玉的天然属性、人工性和色之美、质之美、工之美、德之美等多层次,多角度,论证了古人“石之美者,玉也”的论断,并创意性地提出了自己的独到见解。

关键词:玉属石石非玉 “石之美者,玉也” “玉不琢不成器” “玉,石之美有五德”

一、玉属石石非玉

何为石?何谓玉?混石为玉者有之,以玉当石者亦有之。追本溯源,玉生于石属于石故称玉石,或宝玉石。历万千年之孕育、演化、质变,玉从石中脱颖而出,成就石之精英。也由此彼此身价相差百倍。

否则,怎会有“和氏璧”千古奇冤终得平反凄美历史故事之流传。厉、武两代楚君只识石表,不识内玉,怒使卞和惨遭肉刑;至楚文王方得剖石现玉,终成国之瑰宝而引致群雄垂唌,争夺不休。又演绎出秦欲以十五成易璧诓赵,蔺相如“完璧归赵”的孤胆英雄故事,并在堂皇《史记》上留下千古光彩一笔。

而今湖北荆山依旧,岩石累累,却未再现“凤凰棲落于山中青石板上”。留下的只是万千游人抚石恩玉的追古与兴叹!可见石之广而玉之珍稀也。

君不见始于清至今仍盛行之赌石:在中缅中泰边境堆石满街的一些市镇上,人们趋之若鹜。“一刀穷”发财梦破碎者比比皆是;而“一刀富”得翠玉之幸运者,如千万分之一中了彩票者如痴如疯!

君不见在昆仑雪山下的两条玉河滩上,推土机翻起如山卵石,疯狂的淘宝者们,已难拣得一块好仔玉,留下声声叹息。

玉,美玉之难求,也就引发了以石充玉,以假冒真的种种欺人欺世之劣举。

二、似是而非之说

玉与石之区别究何在?又将如何科学地界定?

有许许多多凭经验、凭放大镜下结论的种种说法。闻知,似是而非,并不科学与准确。

甲曰:“硬度高划得动玻璃的就是玉”。

乙曰:“打灯照透亮透明的就是玉”。

丙曰:“手摸上去冰凉冰凉的是玉”。

丁曰:“敲击声听上去闷闷的是石头”。

……

在玉石鉴别上,这都有一定道理,从某个角度说,也是可用的测定方法之一。但却不是界定玉石的准则,更非定义,严格讲尽皆谬误。

试问碰上中国四大名石之首,硬度不高,玻璃反能划动它的岫玉(蛇纹石玉)怎解?遇上透明度差的四大名玉中的独山玉、绿松石,或时下身价飙升与翡翠斗艳,不透、半透之南红(赤玉),又将何解?摸上去不甚冰且很快变暖之温玉该咋判?敲击声如磬却非玉之八音石怎判?

所以,仅从经验和矿物学的角度去分别和解释玉石,尤其是中国玉,难以行通。

现代电子显微镜等检测手段,当然必要,但更多是用以区分不同玉种的矿物构成成份,如分属于角闪石、辉石、蛇纹石、石英等等哪个系列;用以区别出某一玉种上中下等级之分。如和田白玉、青玉、黄玉、碧玉、墨玉各含透闪石之比重,羊脂白玉达99.5%,故品质最高。又如翡翠,是A货?B货或是+C货?其玻璃种达摩氏硬度7最高,也最好。但这都不是,也难以用此给玉下定义。

三、古人识玉创玉

玄乎哉,玄!其实一点也不玄。早在石器时代聪明的古人就用最朴实的语言给玉下了个定义:美丽的石头!

抽象又直观具体,简练又十分明确。

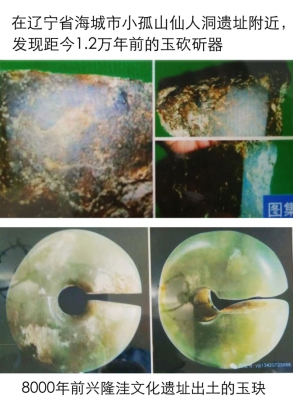

至少在一万二千年前旧石器时代,先民们已发现这种美丽的石头,既美观又坚韧锐利,取之作生产生活工具,远胜于石。

在海城小孤山仙人洞遗址发现的古人用老玉沟玉料打磨的三件砍斫器即是证明。

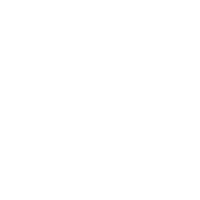

继之又将这美丽的石头琢磨成各种装饰品。内蒙古兴隆洼八千年前出土的一对玉块,可以卡在耳上显美的名为“世界第一玉”的饰品,更是美丽的提升与巨大进步。

到了五、六千年的新石器时代晚期,视美丽的石头可通种灵,神玉、巫玉等神化玉纷纷出现。从一幅模拟的影视中可见:三星他那红山文化出土的大C龙,高悬于木架上,先民们围着篝火,又唱又跳又拜祭这象征祖先的图腾!接着太湖流域的良渚文化,美丽的石头制成了天园地方的玉琮神器,刻上神人兽面纹;长江中下流的石家河文化把这类美石变成了玉人头像,神人面孔,和虎头像,栩栩如生的飞凤等琳琅满目的玉器,显示出玉石之美,无与伦比。

总之,史前古人发现和创名“美丽的石头”,通过“中华第一玉”、“世界第一玉”、“中华第一龙”、“玉琮王”等的玉器实物证明了美之不虚,并昭示后人:这美丽的石头之命意是外在美+内在美,天然美+人工美!

四、石之美者玉也

石之美从口头语到文言文的表述,到进入辞典中的定义,是后人对“美丽的石头”认识之肯定与升华。东汉许慎先生在《说文解字》里,把古人的口语变成了文言文曰:“石之美者,玉也”!

公元1915年中华书局编纂的《辞海》里,进而下了定义:“玉,温润而有光泽的美石”。此即从直观感性到理性化的表述。尽管其内涵还不甚完整,但却是沿着古人的正确思路和逻辑前进,而非纠缠在某些硬性指标上。比如“达到摩氏硬度多少度才算玉”,否则就是石头等之歪曲;或限定由某种矿物质成份组成才是玉,其它均不算玉的排他论。

《辞海》功不可没。“温润而有光泽的美石”即玉,将美之内涵初步概括与具体化。今天,我们需要做的研究工作,就是在这一解释基础上,进一步总结实践经验和理论上的深化。也即是说,将石之美者古往今来人们之识玉、赏玉、藏玉、鉴玉的体验做个总结,做个全面性的系统概括与表述。

敝人以为:“石之美者,玉也”!美之内涵应包括先天与后天两大有机组成部分和四美。

两大部分:天然美、人工美。

四美:色之美、质之美、工之美、德之美。

其实,这四美早在新石器时代晚期已初步形成,经夏商周至春秋战国,四美内涵已趋成熟,且表现于令人惊艳之玉器实物上。到汉代发展成中国玉文化的一个高峰,并在所著有关书中上升到理性认识。

但,由分散到集中概括,“四美”之正式提出与理论论述,却是留给今人来做的文章。

五、色之美形于外

色之美,玉之第一天然特色。

红、黄、黑、白、青、兰、紫,单色的、双色的、多色共炫的,能不令人夺目生辉,见而喜之,喜而爱之,爱而取之,取而珍之!

自古就有玉之五色、九色之说。东汉王逸曾写过《玉论》一书,见于史记目录记载,但原著已遗。明代李时珍读过或见过摘录。他在《本草纲目》玉屑篇引用了北宋苏颂说:“玉逸论玉,载玉之色曰:赤如鸡冠,黄如蒸栗,白如截肪,黑如纯漆,为之玉符……”。这是引自苏颂的《本草国经》书传中所载玉之色。早于他明代的陈嘉谟在《本草蒙鉴》中也详载了玉之“颜色五般”。

岂止五般,晚清陈性在《玉纪》中说:“玉有九色,元如澄水,曰瑿。美如靛沫,曰碧。青如藓苔,曰滗。绿如翠羽,曰垆。黄如蒸栗,曰玵。赤如丹沙,曰琼。紫如凝血,曰璊。黑如墨光,曰瑎。白如割肪,曰瑳。赤斑花白,曰瑌。此新玉,古玉自然之色也”。

当然,这都是古人追求的玉的天然极品之色,原生色。还有后天受各种自然或人为因素影响引致的物理化学变化的次生色。

还有一种沁色,古玉入土后受外界影响,年深月久形成的沁色。

清末、民国的刘大同先生在《古玉辨》中说:

“若入土之玉,年久受地气所蒸,无论与何色之物相邻,皆能沁入。地中水银到处流动,引物与玉溶于一炉,古玉之首色沁者,不止九种,每至十余种不等,直同窑变,令人莫明其妙”。

此后天入土后之天然变化,不足为怪。怪在又有些人为之沁色做假乱真,不可取也。

六、质之美慧于中

质之美,具有根本性的玉之天然本质,亦其最大特色。

“温润光泽”,辞海对玉质之定语。这包括了色泽光亮之外表,然色生之种种表象取决于质地生成的矿物成份及优劣。

质之美,放大来说,应包括:

温润、光泽、细密、坚韧、纯净、油性、柔和等诸多美质。当然,这是对玉质的全面评价,并非所有玉都能样样达标。由此也就有了玉的上中下,三六九等之分。贵者千金难求,低者几十元可得。

无疑,这是以和田玉做的标准。积两千年来的古人、今人对和田玉之品鉴雅赏,对其方方面面做出的优质评价,并推崇其登上了中国国玉之宝座。也实为中国四大名玉之首。

尽管其它玉种也各有特色和自身亮点,但均逊于和田玉之全面优质,或油性不足,或光华不够,或细密较疏,或纯净有杂,或坚韧难及等等。

和田玉是当之无愧的“全能冠军”,然也遇上号称“玉中之王”与之媲美争艳的一种美石——翡翠。

这产自缅甸,聚散于云南的新贵,有说东汉已见,实则明清才正式登上中国舞台。尤其是清代,慈禧太后成头号粉丝,热爱热宠,大量制作并带进地府。不意东陵被盗,那翡翠西瓜、白菜等暴料于世,轰动全球,无异一次空前大炒作,更使之名声鹊起,风靡一时,至今不衰。

翡翠也的确千娇百媚,质地出众。其达到“浓、阳、正、俏、和”之上等品,尤其玻璃种帝王绿,实堪与和田羊脂白玉,俏色仔玉争风。其硬度略高于和田玉,韧性却相差百分之五十,低于和田玉。故各有优长,尤其在两千多年中国玉文化积累的和田玉内涵上,后者历史不久更显不足了。

二者皆色之美,质之美佼佼者,把和田玉称玉帝,翡翠称玉后实至名归。

然而,又岂能忽视石之美者玉之大家族中的众多兄弟姐妹。据统计现已发现各种宝玉石达330余种。其中宝石51种,玉石121种,有机宝石12种,观赏玉石等146种……它们都应为我所用,物尽其用,装点美丽的中国梦,这就是而今盛世玉市百花竞艳的现状!

七、工之美成于器

工之美成于器!一块矿石分离出璞玉,要靠玉作之精心设计,加工方能展露其真容,方能显示出石之美。

此即所谓:“玉不琢不成器”也!

我们言及和见到的玉石,无论古玉、今玉皆已是成器之玉,而非一堆玉、石不分的原矿石,即使是玉之毛坯,亦不足显其美。集古人之殊功,正在于能发现石中玉,并将其剖离出来,经设计、解玉料,雕琢成品抛光,方成就了这美丽的石头炫丽多姿,也开启了中华民族的玉文化之门。

古往今来,万千玉师,玉工,千辛万若地寻玉、解玉,设计、加工,并不断创制和改进工具,用他们的行话说,先后使用了铡、扣、镖、划,打筒钻和冲、搬、叠挖、顶撞、勾、撤、掖、撞、顺等一系列手法来进行粗加工与细加工。在器形上创造出琮、璧、硅、璋、璜等神器和各种配戴的装饰品,各种生活用品,创制了各种浪漫主义与现实主义相结合的人物、动物、山水立雕摆件。

在玉器雕刻工艺上创造和运用线刻、阳刻、双沟阳阴线,一面坡、斜刻、飞刀线、园雕、浮雕、凹雕、透雕、微雕、两明造、汉八刀、游丝毛雕、薄胎、花上压花、俏色、嵌金银丝等非凡技艺。用这些工艺雕刻琢磨出各种繁复、俏丽的纹饰,如几何纹、云雷纹、乳丁纹、龙凤纹、饕餮纹、动物纹、花草纹和组合性的“三羊开泰”、“龙凤呈祥”、“松鹤延年”、“五子登科”等吉祥纹,还利用俏色来表现玉石天成的自然美!

“玉必有工,工必有意,意必吉祥”,这条玉师、玉工们千百年来约定成俗的古训,已成为中国玉文化发展的重要内涵、指导思想和路线。

因此,当我们言及“石之美者玉也”时,包括了自然美与人工美的有机结合。宝石则更其如此,任何钻石、红宝石、兰宝石、祖母绿……离开了精密打磨加工,那诱人和动人心魄的美丽闪烁、如火如焰的光茫,你将无从体验,看到的如同散碎的玻璃粒,又怎知宝之所在?

玉石色之美、质之美成于工之美,国际通用。如众所料周知的“痕玉”,倍受乾隆赞誉并仿之。纪晓岚记入《阅微草堂笔记》,“今之琢玉,以痕都斯坦第一”。正国为这种近似和田玉质地的玉石,带上了伊斯兰民族工艺特色,而名之“痕玉”,美名传天下。

也有人只欣赏原玉石生态,然所谓原石自然生态,也多是经过剖、擦、上光和配座陈设半加工处理,以其美丽肉质部分示人;即使仔料,亦多非“自将磨洗”面当朝,只有皮之局部磨洗肉之似露非露,“欲抱琵琶半遮面”对世人方具诱惑力。

“石之美者玉也”,古人在下此定义时,已包括他们对玉矿石的开采、加工、认识、再加工、再认识……之循环往复。

八、德之美美如玉

德之美如玉早已立说。中国玉石学,玉文化学中这是特有的,世界独一元二。

古代早就出现了神玉文化,“巫,以玉事神”。用玉制作各种动物图腾崇拜之形象,以玉为物化了的神,盛行于远古、高古,即使以后现实主义成为主流,玉之神灵性亦未全退出舞台,其与佛教、道教文化相联,至今犹存。

但比之儒家的玉德说,且为历代君主所提倡,从一开始发声就占据了正统舞台,历久不衰,其影响就小得多了。

以玉比德,比如君子,比如一切人世间美好事物是儒家对中国文化之一大贡献。

这就是使“石之美者玉也”人性化、人格化、道德化,奉行两千多年后,最终定格载于《康熙字典》,曰:“玉,石之美者有五德:仁、义、志、勇、洁!君子比德如玉,余俱为石矣!具体释之,“润泽以温,仁之方也,思理之外可以知中,义之方也。其声舒扬博以远闻,智之方也。不挠不折,勇之方也。锐廉而不忮,洁之方也”。就是说玉具有仁、义、智、勇、洁五德。

这是从儒家老祖宗玉之七德、九德、十一德等等说教传下来,加以简化与归结。

孔老夫子自是鼻祖,两千五百年前的春秋时代,孔圣人就以美玉比有德之君子,将玉之质感、声音、密度、纹理、硬度、暇斑、光泽等性质类同理想之君子。在《礼记聘义》里他说:“昔者君子比德如玉焉,温润而泽仁也。慎密而栗知也,廉而不刿义也。垂之如坠礼也,叩之其声清越以长,其终诎然乐也。暇不掩瑜,瑜不掩暇忠也,孚尹旁达信也。气如白虹天也,精神见于山川地也。圭璋特达德也,天下莫不贵者道也”。从十一个方面对玉之德的内涵作了详述,代表了古人对玉的推崇,将玉之美的内涵与君子之德结成一体,弄得佩玉之风盛行,“君子无故玉不去身”,且个个抓紧修炼如《诗经·卫风》一首诗所说:“有匪君子,如切如磋,如琢如麻”(匪:文雅之意)。

岂止君子,美丽的佳人是玉貌花容,玉洁冰清,亭亭玉立,死了也要叫香消玉殒。出口成章的赞词,金玉满堂、玉树临风、玉液金波、金科玉律等等,自谦一下也要叫抛砖引玉。从词典上粗略统计一下玉晨、玉闺、玉声、玉家……一长串用玉之词就有五百多个。玉德之美广泛谥于文字和人之雅号和事之形容。

九、繁琐哲学休矣

中国文化观“石之美者玉也”,大度包容,高屋见瓴,言间意赅。

可有自作聪明者要整出个狭义玉和广义玉的玉石概念,将前者称“真玉”,后者称“代用玉”。顾名思义,代者非真,代用品而矣?

于是乎,实际上中国历来普世公认的四大名玉,被开除了三个:岫玉、独山玉、绿松石。它们成了代用品而非真玉,唯余和田玉是玉,孤高独尊。

于是乎,实际上唐宋以前历代唱主角戏的玉都抹杀了,玉文化史的前大半部成了用代用品混真玉的历史。新石器时代主用的岫玉,商代的南阳玉,汉代的兰田玉等等皆非真玉。呈列于中国历史博物馆的“中华第一龙”、“金镂玉衣”也都成了以代充真的假冒?那“和氏璧”,秦王“受命于天”的玉玺并非真玉,不值一提?

又于是,“石之美者玉也”包容的三百多种玉石都非美石了,其中只有一个品种和田玉才够格真玉。如此狭义,把古人这一定义实际上也否了。

被荣宠捧得至高无上的真玉和田玉,实被孤立,好不凄然:“你把我玉之大家族兄弟姐妹,老老少少全灭了,光剩下寡人好不惨哉!”这样名捧实空,和田君并不会感谢。本来和田玉质优居冠,古人以之作标本比君子之德是件大好事,和田君当之无愧。但那些视拥有和田玉为专权、专利者,和自视高人一等的士大夫阶层,由此只承认和田玉为真玉,实则喻己之不同凡响。然则又无法解释和抹去以四大名玉为首的多种玉并存之事实与历史,只好用个代用玉之名以框之,而实际上以代用品予以否定。

此外还有软玉、硬玉之说。实际指的和田玉和翡翠。而二者硬度仅差0.5度,且均为链状硅酸盐矿物。这种区分实属多此一举也不科学。又由此引起哪些玉算软玉,哪里玉算硬玉难以说清之争。越闹越复杂,越闹越“糊涂”?!不知是后人脑子比前人聪明,还是前人比后人单纯?但把简单的问题,复杂化并不可取。

繁琐哲学可以休矣!